Buenos Aires define su mapa político: cómo quedaron las alianzas para septiembre

Buenos Aires define su mapa político: cómo quedaron las alianzas para septiembre El 9 de julio venció el plazo para la presentación de alianzas electorales de cara a los comicios provinciales del 7 de septiembre en Buenos Aires. Luego de semanas de negociaciones intensas, acuerdos forzados y tensiones internas, se inscribieron nueve frentes. La conformación de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) no fue sencilla. La conducción bonaerense del PRO, encabezada por Cristian Ritondo, fue una de las impulsoras del acuerdo. Contó con el respaldo político de Mauricio Macri, quien avaló desde el principio una alianza estratégica con el oficialismo nacional. Aunque el acuerdo se presentó como una jugada estratégica para disputar poder en la provincia, estuvo precedido por fuertes tensiones internas dentro del PRO, marcadas por desacuerdos políticos y un persistente temor a perder autonomía territorial. La posible subordinación a la estructura libertaria, que avanzaba con una lógica cerrada y poco dispuesta a negociar, generó resistencias concretas. Intendentes como Soledad Martínez, María José Gentile, Pablo Petrecca y Lisandro Matzkin expresaron sus reparos ante un esquema que podía desdibujar su peso local. Por su parte, el equipo de Karina Milei y Sebastián Pareja impuso condiciones claras: exigieron un alineamiento ideológico sin ambigüedades, descartaron el reparto tradicional de cargos y limitaron la incorporación de dirigentes que no respondieran de forma directa al núcleo mileísta. Pareja fue tajante al señalar que “los que no están, es porque pidieron cargos equivocados”. La clave para destrabar la alianza fue la garantía a los intendentes del PRO para poder nominar apoderados propios, controlar las listas en sus distritos y mantener la marca local. Los 13 intendentes del PRO se sumaron, pero bajo condiciones operativas muy ajustadas. Por su parte, el sello Avanza Libertad vuelve a competir con lista propia, aunque Espert hoy integra LLA. Lo inscribieron Unión Liberal y el Frente Federal, con Julio Bayés como apoderado. La escisión responde al desacuerdo con la alianza entre el PRO y LLA. El Partido Justicialista bonaerense, en alianza con el Frente Renovador, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Patria Grande y otras fuerzas afines, inscribió formalmente el frente Fuerza Patria para competir con una lista de unidad. Sin embargo, el armado estuvo lejos de ser armónico. Las negociaciones estuvieron atravesadas por viejas tensiones no resueltas, especialmente entre el gobernador Axel Kicillof y La Cámpora. Durante meses, los canales de diálogo entre ambas partes estuvieron prácticamente cerrados, producto de diferencias en la gestión y disputas de poder internas. De este modo, Fuerza Patria logró un acuerdo entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Se consolidó la inscripción formal de la lista, se acordó una defensa política de la expresidenta y se reafirmó el respaldo a la gestión bonaerense. Sin embargo, los principales nudos del armado aún no se han resuelto: falta definir quiénes encabezarán, cómo se integrarán las ternas municipales y qué nombres ocuparán los lugares expectantes en las listas. La presentación del frente Somos Buenos Aires marca la irrupción de un nuevo actor en el escenario político de la provincia. Se trata de una alianza heterogénea, compuesta por fuerzas y dirigentes provenientes de tradiciones diversas. Participan la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Hacemos por Nuestro País, la Coalición Cívica ARI bonaerense, el Partido del Diálogo, Para Adelante (espacio de Facundo Manes), el GEN de Margarita Stolbizer, el Partido Socialista y una serie de partidos vecinales. Este espacio se propone como una tercera vía frente a la creciente polarización, con el objetivo de captar al electorado desencantado de las dos principales coaliciones. Sostiene una agenda basada en la defensa de la salud pública, la educación, el federalismo y el equilibrio económico, sin caer en extremos ideológicos ni en propuestas de ajuste estructural. El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) oficializó su participación en las elecciones con la continuidad de su alianza integrada por el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Movimiento Socialista de los Trabajadores e Izquierda Socialista. Sin embargo, quedó excluido el Nuevo Movimiento al Socialismo (Nuevo MAS), que denunció maniobras poco claras durante el proceso de conformación. La dirigente Manuela Castañeira, referente del Nuevo MAS, acusó al FIT-U de utilizar el discurso de la unidad como una fachada y cuestionó la falta de transparencia en las negociaciones. Desde su espacio sostienen que la exclusión fue deliberada y no un resultado de simples desacuerdos programáticos. La inscripción de la alianza Potencia Buenos Aires para competir en las elecciones provinciales marca la conformación de un espacio nuevo, de perfil liberal-conservador, encabezado por María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF). Impulsado por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el partido UNIR y otras fuerzas menores, Potencia Buenos Aires propone una agenda centrada en el orden, la institucionalidad y los valores republicanos. El espacio se presenta con una postura crítica hacia el kirchnerismo y mantiene una afinidad ideológica con el oficialismo libertario, aunque sin integrar formalmente LLA ni el frente conjunto con el PRO. Por último, se inscribieron otras tres coaliciones que completan el panorama electoral en la provincia de Buenos Aires. Es con Vos, es con Nosotros, conformada por el Partido Republicano y Unión Popular Federal; Nuevos Aires, que reúne a Unión Celeste y Blanco, el Partido Renovador Federal y Confianza Pública. Finalmente, se presentó la Alianza Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, integrada por el espacio que le da nombre a la coalición junto con las agrupaciones Acción Vecinal, San Isidro es Distinto y Acción Vecinal por un San Martín Distinto. Estas propuestas, de menor alcance, buscan posicionarse con presencia local y representar agendas distritales en un escenario dominado por alianzas mayores. Por Lourdes Ramos Fuentes: ¿Suspenden el inicio de clases? Por paro docente, qué pasará en CABA y provincia de Buenos Aires. (21 de Febrero de 2024). Obtenido de El Cronista: https://www.cronista.com/economia-politica/suspenden-el-inicio-de-clases-por-paro-docente-que-pasara-en-caba-y-provincia-de-buenos-aires/ Corti, D. (22 de Febrero de 2024). Calendario escolar 2024: sólo 5 provincias planificaron 190 días de clase. Obtenido de

Tendencias en política

¿Querés estar todavíamás cerca de la política? Jóvenes que buscamos fortalecer el nexo que une al ciudadano con la política, de una forma innovadora y profesional. Facebook Twitter Youtube Politeia © 2021. Todos los derechos reservados. Política de privacidad FAQ Contacto

Venezuela: elecciones y autoritarismo

Venezuela: elecciones y autoritarismo El objetivo del presente artículo es analizar las elecciones presidenciales de Venezuela a realizarse en julio de 2024. Siguiendo el enfoque de Levitsky y Way (2010) se describirán brevemente la evolución y el estado actual de las cuatro arenas de competencia democrática de los regímenes autoritarios competitivos. Además, se examinará el proceso previo a las elecciones presidenciales de 2024, destacando sus continuidades y particularidades. El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela. El régimen venezolano puede catalogarse como autoritario competitivo (Levitsky y Way; 2002). Estos regímenes son competitivos en la medida en que las elecciones son consideradas el medio para llegar al poder y son intensamente disputadas en tanto la oposición participa de las mismas para luchar por el gobierno. Esta competencia es desleal e injusta ya que el campo de juego se encuentra sesgado a favor de los gobernantes, quienes manipulan las elecciones, se abusan de los recursos estatales, hostigan a los opositores, sesgan la cobertura mediática y atacan las libertades civiles, brindándole grandes ventajas al oficialismo en las elecciones. Además de las elecciones, Levitsky y Way (2010) identifican la permanencia de otras tres arenas de competencia democrática mediante las que la oposición desafía a los gobernantes en los regímenes autoritarios competitivos: la arena legislativa, la judicial y la de los medios de comunicación. Para las elecciones de 2024 se presentan diez candidaturas, siendo las más relevantes las de Nicolás Maduro por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, que busca alcanzar su tercer mandato, y Edmundo González Urrutia por la Plataforma Unitaria Democrática, un diplomático de bajo perfil que representa a la oposición más importante en forma unificada y busca derrotar al chavismo y su autoritarismo. El candidato que obtenga más votos se convertirá en Presidente para el mandato 2025-2031. Las elecciones del corriente año registran permanencias con respecto a tres arenas de competencia democrática desde los inicios de los mandatos de Chávez. La arena judicial fue tempranamente cooptada por el chavismo, específicamente el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Estos organismos están haciendo omiso ante las irregularidades del proceso pre-electoral. En la arena legislativa, el oficialismo gozó constantemente de una mayoría absoluta. Y cuando no la logró –como en 2015– empleó mecanismos inconstitucionales para impedir que la oposición fuera mayoría en la Asamblea. Actualmente, el Poder Legislativo está dominado por el chavismo tras las elecciones de 2020 en las que obtuvo más del 90% de las bancas debido a que la oposición no se presentó. Las siguientes elecciones legislativas serán en el año 2025. A lo largo del chavismo, numerosos medios de comunicación privados fueron cerrados, otros fueron condicionados a apoyar al gobierno para no ser acosados y los medios públicos funcionaron como voceros del gobierno. La previa a las elecciones de 2024 también presenta la sofocación de los medios de comunicación (Sala 58; 2023). Debido a este panorama, las elecciones se inscriben en un campo de juego ampliamente favorable para el oficialismo. Con respecto a la arena electoral, se observan algunas continuidades y otras particularidades. Y, al igual que las elecciones de 2018, presenta rasgos que impiden calificar a los comicios de libres, justos y democráticos. Según datos de junio de 2024 han emigrado 7.774.494 venezolanos (Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela; s.f.) y podrían conformar la circunscripción electoral más grande de Venezuela. Sin embargo, debido a la forma y el tiempo de inscripción, votarán únicamente 69.189[1][2] emigrantes. Asimismo, se habilitaron cinco días para el lapso de presentación de postulaciones. Con respecto a los plazos para la modificación y sustitución de postulaciones se establecieron veinte días. Estas últimas cuestiones cobran gran importancia tras la inhabilitación del Consejo Nacional Electoral a la candidatura de María Corina Machado. Machado fue seleccionada candidata con el 92,35% de los votos en las primarias de la Plataforma Unitaria Democrática en 2023 (Los Angeles Times; 2023) y era una de las candidatas mejor valoradas según las encuestas. Debido a la inhabilitación de su candidatura, Machado propuso la postulación de Corina Yoris. La Plataforma Unitaria Democrática denunció que el sistema del Consejo Nacional Electoral impidió la posibilidad de inscribir a Yoris dentro del plazo establecido. La Plataforma obtuvo una prórroga y, al no poder concretar la inscripción de Yoris, alistó a Edmundo González Urrutia. Además del caso de Machado, el Consejo Nacional Electoral invalidó la participación de ocho partidos. En octubre de 2023 el gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria Democrática suscribieron al Acuerdo de Barbados[3] con el objetivo de convenir las condiciones necesarias para llevar a cabo las elecciones presidenciales de 2024. Las irregularidades descritas demuestran las violaciones del gobierno al Acuerdo: la inhabilitación de Machado y Yoris irrespetó el derecho de los actores políticos a seleccionar sus candidatos, la fecha elegida no fue pactada por ambos bloques, la actualización del Registro Electoral no garantizó la inscripción y actualización de millones de venezolanos y se incumplió la invitación a la misión de la Unión Europea con su revocatoria. El incumplimiento del Acuerdo de Barbados por parte del chavismo no suscitó penalizaciones por parte del Consejo Nacional Electoral ni de la Justicia. Las elecciones de 2024 presentan una particularidad fundamental: la participación de la Plataforma Unitaria Democrática. Tanto en 2018 como en 2024 el oficialismo intentó inhabilitar su participación. Pero este año la Plataforma cambió su estrategia: mientras en las presidenciales de 2018 decidió no participar, en 2024 lo hará con el candidato que el sistema le permitió inscribir. El factor internacional es fundamental en tanto un fuerte apoyo internacional en favor de la democracia aumenta las probabilidades de transiciones democráticas (Mainwaring y Pérez Liñán; 2014). Los actores internacionales ejercen influencia sobre el régimen mediante la provisión de incentivos, la imposición de sanciones, el monitoreo electoral y la persuasión diplomática. En este sentido, las sanciones que los Estados Unidos y la Unión Europea imponen a Venezuela desde 2015 y 2018 respectivamente (BBC News Mundo, 2024; Consejo de la Unión Europea, s.f.) buscan aumentar las probabilidades de caída

El conflicto judicial en marcha entre la provincia de Chubut y el Estado Nacional: una mirada política y jurídica de la cuestión.

El conflicto judicial en marcha entre la provincia de Chubut y el Estado Nacional: una mirada política y jurídica de la cuestión. Palabras claves: Coparticipación federal de Impuestos; Fondos Fiduciarios; doctrina de la emergencia económica; federalismo de concertación; acuerdos políticos. El veintisiete (27) de febrero de 2024 la provincia de Chubut inició un reclamo ante el Estado Nacional con el fin de que cese en su conducta intempestiva que supuso la retención automática de los fondos a los que la provincia patagónica tiene derecho en virtud de la distribución establecida en la Ley 23548 de Coparticipación de Recursos Fiscales. Para así decidir, la justicia federal de la ciudad capital de Rawson basó sus fundamentos en la doctrina de la emergencia económica a raíz de la declaración establecida en la Ley N°VII 94 sancionada por la Legislatura local. Cabe destacar que el pasado doce (12) de marzo de 2024 la resolución que finalmente hizo lugar al pedido de Chubut fue apelada por el Estado Nacional y seguirá su destino ante los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí se verán en juego argumentos que suelen observarse en los distintos conflictos que surgen dada la regulación actual de la Ley 23548 y que giran en torno al respeto de las normas que integran el denominado “Federalismo de concertación”. Introducción: Recientemente la provincia de Chubut (en adelante Chubut) inició un reclamo ante la justicia federal de dicha provincia patagónica con el fin de que el Estado Nacional (en adelante EN) cese la retención automática de las sumas que le corresponden en la distribución establecida acorde a la coparticipación federal de impuestos; ello con motivo de la deuda que Chubut mantiene por préstamos originados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Asimismo, la provincia solicitó que se renegocie la deuda en condiciones razonables que impliquen principalmente una modificación de las condiciones vigentes de actualización de la deuda en cuanto a que pasen de la tasa CER vigente a una tasa BADLAR. Todos estos requerimientos, sostuvo además Chubut, debían mantenerse durante la vigencia de la ley de emergencia económica, financiera y administrativa declarada por la legislatura local mediante la Ley VII N°94. Promovidas las medidas antedichas, el Juzgado Federal de Rawson N° 1 a cargo del Dr. Hugo Ricardo Sastre hizo lugar a lo peticionado por Chubut “disponiendo el cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos; ello, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso” (conforme surge de la propia resolución que es de acceso público a la comunidad[1]). De este modo, aquello que se pretende con el presente artículo es abordar el conflicto judicial que encuentra a ambas jurisdicciones-provincial y nacional- tanto desde un enfoque técnico-jurídico como político (todo ello en un lenguaje lo más llano posible y que promueva la comprensión de las distintas variables de la cuestión). ¿Cómo definir legalmente a los Fondos Fiduciarios? Durante el mes de febrero del corriente año, el Presidente de la República ha tildado a los Fondos Fiduciarios como parte de las “cajas negras de la política”[2]. Vale detenerse entonces en la definición legal de estos, sus normas reglamentarias y un análisis de la razonabilidad de tales regulaciones a la luz la transparencia y la publicidad de todo acto de gobierno[3] (conforme artículo 33 y concordantes de la Constitución Nacional- en adelante CN-). En primer lugar, es dable considerar que los fondos fiduciarios se encuadran dentro de la noción de un “contrato de fideicomiso público” que por su parte tiene varias similitudes con el contrato de fideicomiso que acontece entre privados (conforme artículos 1666 y 1667 del Código Civil y Comercial de la Nación). La diferencia central, por el contrario, se constituye en que los fondos fiduciarios públicos o bien los contratos de fideicomiso público persiguen- cabe aclarar por ahora en estos términos- un fin público que responde al interés general. Ahora bien, a partir de esta noción podemos consignar a las partes integrantes de este contrato de la siguiente manera: Fiduciante: se trata del Estado Nacional o bien de un organismo designado a los efectos del contrato. Fiduciario: se trata de la entidad pública o privada a quien se le transmite la propiedad de aquellos bienes que integran el contrato y asume a su vez la obligación de administrar o gestionarlos en pos de cumplir un determinado fin. Beneficiarios: son los destinatarios de los beneficios producto del fideicomiso que como se observa responde a determinados objetivos perseguidos por el Estado Nacional. Seguidamente, corresponde por lo tanto adentrarse en el régimen del fondo fiduciario objeto de cuestionamientos judiciales en el caso que nos ocupa; esto es el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (en adelante FFDP) regulado por el Decreto N° 286/95. Desde un primer vértice, cabe clarificar los objetivos del fondo fiduciario bajo estudio. Tal como surge del artículo 1 de la norma mencionada, el Fondo Fiduciario tiene por fin- en lo que aquí se destaca- “(…) c) Asistir y financiar programas que contemplen el saneamiento de las deudas de los Estados Provinciales, su renegociación y/o cancelación y (…) d) Asistir y financiar programas de desarrollo, mejora de la eficiencia, incremento de la calidad de las prestaciones y fortalecimiento en general de los sectores de la economía real, educación, justicia, salud y seguridad”. Es decir que como en el caso de Chubut, parte de los objetivos buscados responde a mejorar o refinanciar el endeudamiento que las distintas provincias argentinas puedan contraer con el Estado Nacional. Además, el FFDP tiene en miras garantizar y contribuir al ejercicio de derechos básicos como la educación, acceso a la justicia, salud, entre otros.[1]. Despejado todo lo vinculado a los fines perseguidos por el FFDP, no quedan dudas que el fiduciante es el Estado

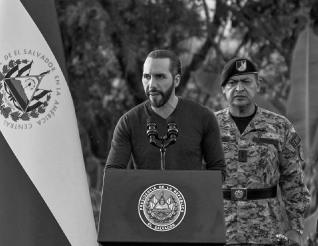

Cooperación centro-sur: un acercamiento a los modelos de seguridad de la Argentina y El Salvador

Cooperación centro-sur: un acercamiento a los modelos de seguridad de la Argentina y El Salvador En un mundo interconectado, donde los desafíos en materia de seguridad trascienden las fronteras, la cooperación entre naciones e intrarregional se volvió indispensable. El vínculo entre Argentina y El Salvador superó la distancia geográfica, encontrando en la cooperación en seguridad un terreno fértil para el intercambio de experiencias, recursos y estrategias. Resuena cada vez más el éxito que tuvo el modelo de seguridad salvadoreño y son aún más resonantes las voces que solicitan la implementación de un esquema de seguridad “a lo Bukele” en su propio país, pero ¿cómo está compuesta esta estrategia de seguridad? El modelo salvadoreño Según Ramírez (2023), el “Plan de Control Territorial” toca múltiples aristas, contrariando la idea colectiva de que se trata únicamente de un programa de “mano dura”. El modelo salvadoreño se puede explicar como un proceso compuesto por 6 fases: Preparación: El objetivo del Gobierno es retomar el control de los territorios ocupados por las Maras (bandas criminales), deteniendo e incomunicando a cualquier criminal o sospechoso en el proceso. Oportunidades: Orientada a generar mejores condiciones para los jóvenes y a prevenir la violencia, consiste en la reconstrucción del entramado social de las comunidades, la creación de centros comunitarios y la formación laboral de los jóvenes salvadoreños. Modernización de las fuerzas de seguridad: Se centra en la mejora de los equipos que utilizan las fuerzas de seguridad (drones, equipos de visión nocturna, cámaras de vídeo, armas, chalecos antibalas, unidades de patrulla y uniformes) para luchar contra el crimen organizado. Incursión: Con un tiempo estimado de cinco años, esta fase tiene como objetivo recuperar la totalidad de los territorios ocupados por las Maras. Se emplearán tanto efectivos de la policía como del ejército, pretendiendo duplicar el número de efectivos abocados a esta tarea (de 20 mil a 40 mil). Extracción: Durante esta fase, la policía y el ejército cercarán los municipios más grandes para extraer a todos los pandilleros restantes. Integración: Mediante la creación de instituciones especializadas, en este caso la llamada Dirección Nacional de Integración, se buscará coordinar un sistema integral de capacitación con enfoque laboral y la generación de programas para reducir la pobreza. El modelo argentino Debido al cambio de gobierno suscitado en la Argentina y a partir de las declaraciones de Patricia Bullrich, se discierne que la nueva administración emplea (incorporando ciertos elementos propios del nuevo gobierno) el Plan Estratégico Institucional (PEI) gestado por la anterior administración. Según el Ministerio de Seguridad de la Nación (2022), el PEI del 2022-2024 consta de seis ejes de gestión, siendo los siguientes: Prevención y lucha contra el delito organizado. Fortalecimiento de los mecanismos de articulación federal, abordaje territorial y despliegue de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Ramiréz, R.R. (2022). Bukele: ¿El salvador de El Salvador? Los desafíos de un modelo político y de seguridad. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Seguridad de la Nación.(2020). Plan Estratégico Institucional 2022-2024. Ministerio de Seguridad de la Nación. Articulación conjunta de las fuerzas policiales y de seguridad federales en el diseño e implementación de políticas de género, bienestar, inclusión y diversidad que aporten al cambio en la cultura organizacional y en sus vínculos con la ciudadanía. Fortalecimiento y promoción de mecanismos tendientes a garantizar la integridad, ética, legalidad y transparencia de las fuerzas policiales y de seguridad. Reducir los riesgos ante catástrofes naturales. Mejorar e incrementar la formación de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Contrastes y coincidencias en los planes de seguridad Si se analiza ambos proyectos de seguridad, se concluye que se encuentran más diferencias que similitudes. En un principio ambos planes admiten la necesidad de modernizar y capacitar constantemente a las fuerzas de seguridad, así como también se admite el rol central que juega la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en la lucha contra el crimen. Entre las diferencias más tajantes que se puede encontrar entre ambos modelos están: Por un lado, el PEI de Argentina exceptuó la participación de las FFAA en la lucha contra el crimen organizado, limitando al plan a la mera coordinación y cooperación entre las fuerzas de seguridad nacional y provinciales. En cambio, el “Plan de Control Territorial” de Bukele no solo optó por hacer partícipe a las fuerzas armadas salvadoreñas, en la lucha contra las Maras, sino que se han vuelto un activo clave en los operativos. Por otro parte, el esquema argentino busca la optimización de las relaciones entre el poder judicial y las fuerzas de seguridad a la hora de habilitar los operativos, El Salvador optó por brindarle (por medio de la declaración del Estado de emergencia y la limitación de los derechos constitucionales) a las fuerzas de seguridad la capacidad de detener civiles en el acto, sin orden de detención y bajo cualquier motivo de sospecha. La reciente gestión de Bullrich ha mostrado cierta agresividad a la hora de combatir crímenes trasnacionales como el tráfico de bienes, la trata de personas o el narcotráfico. Este empeño contra el crimen organizado, junto a los reclamos provenientes de la sociedad preocupada por la inseguridad palpable en zonas particulares como Rosario o la Matanza, hace que tanto el accionar de Bullrich como las tácticas de Bukele se muestren como una vía válida para calmar estos reclamos sociales. A pesar de los logros de Bukele (desde la reducción drástica de la tasa de homicidios, hasta el encarcelamiento de 75000 presuntos criminales), no hay que olvidar que todas estas victorias se obtuvieron por medio del establecimiento del Estado de emergencia y la suspensión de ciertos derechos constitucionales, etiquetándose como acciones antidemocráticas y contrarias a los derechos humanos, acarreando denuncias de múltiples organizaciones internacionales, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y figuras políticas relevantes como Kamala Harris (Ramírez, 2023). Entonces ¿Qué tan necesario es implementar un programa de seguridad “a lo Bukele” en la Argentina? Por un lado, es cierto que la Argentina tiene ciertas similitudes con la situación salvadoreña: una pobreza cada vez más

Eyal Sela: “win-win son las palabras que mejor definen nuestras relaciones”

Eyal Sela: “win-win son las palabras que mejor definen nuestras relaciones” Desde hace varios meses, Israel, potencia regional en Medio Oriente, se encuentra en el centro de la escena internacional producto de la situación en Gaza. En el marco del conflicto histórico que enfrenta a este país con el pueblo palestino, la guerra lleva casi 6 meses en curso, más de 30.000 víctimas fatales y 134 personas que aún siguen secuestradas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya exigió un “alto al fuego inmediato” y la ONU urge a las partes permitir el acceso de ayuda humanitaria, evitar el castigo colectivo y liberar a los rehenes. A su vez, con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y el objetivo de convertir a Israel en un “aliado” en la política exterior, este último se llevó una importante atención, también en la agenda local. El mandatario visitó Israel como primer viaje oficial y prometió trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén Occidental, entre otros gestos políticos. En lo que ya es una relación sólida en términos económicos, sociales, culturales y políticos, los pasos del presidente suponen un horizonte aún más prometedor para el vínculo entre ambas naciones. En esa línea, Politeia y El Economista conversaron con el Embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, sobre el actual conflicto en Medio Oriente y la relación bilateral con nuestro país. En lo que respecta a la situación en Gaza, ¿cuáles son las proyecciones del gobierno israelí en relación al conflicto actual? ¿Puede esta escalada de violencia marcar una diferencia en lo que supone al conflicto de fondo? Todo empezó el 7 de octubre, durante una tregua entre Hamas e Israel, que tenía como fin analizar cómo podíamos desarrollar y salir adelante en beneficio de todos los pueblos que estamos ahí. En un ataque brutal que nunca ocurrió desde el establecimiento del Estado de Israel y otros dicen que no ocurría desde el Holocausto, este grupo terrorista invadió a Israel y lanzó cientos de misiles contra la población israelí sin ninguna provocación. Entraron a una fiesta donde jóvenes bailaban y disfrutaban de la música. Entraron a casas en los kibbutzim, mataron, quemaron, capturaron, violaron, secuestraron a más de 1200 personas y llevaron con ellos 250 rehenes. De aquellos, más de 100 fueron liberados y 134 todavía están secuestrados. No sabemos oficialmente quién está vivo, cómo está la situación, si reciben medicamento, etc. Todo esto fue en un día de paz. Desde que esto ocurrió, Israel decidió que no se puede aceptar que Hamás vuelva a salir, a matar otra vez y a hacer este tipo de ataques. Por eso decidimos que tenemos dos objetivos. La liberación de los rehenes es el principal objetivo. En el grupo de personas se encuentran mujeres, secuestradas por hombres violentos, que ni sabemos cómo están. Luego, estamos buscando destruir Hamas, solamente Hamas: no tendrá armamentos, no tendrá líderes políticos, ni capacidades. Estamos operando en una zona muy poblada, pero llevando a cabo todas las reglas de las leyes internacionales y haciendo todo lo posible para que la ayuda humanitaria llegue a la gente que necesita. Lamentablemente, no es así porque gran parte de la ayuda humanitaria que entró antes y entra ahora, llega a los terroristas y gente armada que automáticamente capta los camiones; cualquier cemento que llega lo utilizan para construir sus túneles y hoy gran parte de la comida, medicamento, gasolina, que se recibe, en lugar de que llegue a la población civil, llega a los terroristas de Hamas. ¿Qué pasará? no sabría decirte, esperemos que Hamas no exista más. Hamas no quiere vivir en paz con Israel como otros si quieren, igual que ISIS que hizo el atentado hace unos días en Moscú. Quieren vivir según las reglas de la Sharía, fundada en un estado basado en las reglas islámicas, no aceptar los derechos de las minorías ni de las personas diferentes a ellos. Paralelamente, hay intentos de llegar a la paz con aquellos que quieren: tenemos paz con Egipto, Jordania, los Acuerdos de Abraham con los Emiratos Árabes, con Marruecos y otros. Espero que luego de que Hamas no tenga más estas capacidades, la mayoría opte por el carril de la paz y podamos establecerlo lo más pronto posible. Israel es conocido por contar con uno de los sistemas de defensa y seguridad más eficientes del mundo, ¿qué evaluación hace usted sobre el desempeño de la inteligencia israelí en el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre? ¿Considera que existieron deficiencias que pudieran prevenirlo? Posiblemente sí. Israel ya ha empezado algunas investigaciones, pero la investigación oficial tendrá lugar cuando termine la guerra. Tenemos que esperar. Según la prensa, sobre todo fallamos en un concepto. Fallamos pensando que Hamas quería gobernar y asegurar su presencia política. Muchos israelíes lo interpretaron como un interés de ellos de proyectar su poderío por temas internos locales, por eso estábamos de acuerdo que lleguen ahí tractores, por ejemplo, que lamentablemente con estos tractores destruyeron la valla de seguridad y por ahí entraron los terroristas. Pero como le dije, es un tema pendiente que las autoridades israelíes, por ejemplo la inteligencia y un comité de investigación, van a investigar porque no podemos fallar una vez más. Pasemos a la agenda bilateral entre Argentina e Israel. Sabemos que es una relación muy sólida y que tiene mucha historia, ¿dónde considera usted que están los puntos más fuertes de esta relación hoy? El punto más fuerte es que, a pesar de la distancia, tenemos muchas cosas comunes. Ambos somos pueblos que recibieron migración de todo el mundo y ambos somos países en los que la pluralidad es un valor muy importante. En ambos países se pueden ver diferentes culturas, comunidades y religiones. Si caminas en Israel verás gente que viene de Europa, de África, de Asia, de América, de diferentes partes, población judía, cristiana, musulmana, rusa y otras. No hay muchos países que tengan este tipo

Las Pistolas taser: ¿una amenaza o una herramienta?

Las Pistolas taser: ¿una amenaza o una herramienta? Desde su aparición a mediados de los 90, las pistolas eléctricas, comúnmente conocidas como taser, han sido objeto de debate en el ámbito público. Las opiniones varían, viéndolas como una herramienta efectiva para neutralizar sujetos peligrosos, o como un arma que podría ser abusada por las fuerzas policiales. Actualmente, no está autorizado su uso en la Argentina por parte de los cuerpos policiales, sino por un reducido grupo de élite de la Policía Federal. Aún así, hay una pregunta que nunca desaparece del ámbito de la seguridad: ¿es necesaria la incorporación de las pistolas taser? Al hablar de pistolas taser, nos referimos a las pistolas de electroshock modelo X26 fabricadas por la empresa estadounidense Axon (ex-TASER). Este dispositivo funciona disparando dos dardos que están conectados a la pistola mediante cables de cobre. Estos dardos contienen electrodos, los cuales reciben la carga eléctrica enviada por la pistola mediante los cables y causan un efecto paralizador en los músculos del objetivo, haciendo que se desplome al suelo y quede incapacitado. Los modelos adquiridos por el país tienen un rango efectivo de entre 7 a 10 metros, y el efecto en el cuerpo de la persona dura aproximadamente entre 5 y 10 minutos, tiempo suficiente para apresar a un sujeto en el suelo. En 2015, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires buscó adquirir una tanda de estas armas de electroshock para equipar a la entonces Policía Metropolitana (actual Policía de la Ciudad), acción que se vio obstaculizada por un fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, la cual ordenó al gobierno a abstenerse de usar estas armas. Este fallo fue revocado por el Tribunal Superior de Justicia, el cual consideró que muchas de las preocupaciones presentadas en el fallo eran hipotéticas e infundamentadas [1]. A pesar de esto, recién en 2019 el gobierno porteño decide adquirir una primera partida de armas taser. En abril de aquel año, este abrió una licitación pública para adquirir 100 pistolas taser y 1600 cartuchos tanto para entrenamiento como para su entrada en uso [2]. Axon ganó esta licitación y el Gobierno de la Ciudad adquirió estos equipos por el precio de U$D 123.500,00. Días después, el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, emitió la Resolución 395/19, en la cual se aprueba el reglamento general para el empleo de armas electrónicas no letales por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales, e iniciando los correspondientes procesos de capacitación de personal en el uso de estas nuevas pistolas. Esta medida duró menos de un año, ya que con la victoria del Frente de Todos en las elecciones presidenciales del 2019, la nueva ministra de Seguridad de ese entonces, Sabrina Frederic, derogó esta resolución mediante la Resolución 1231/19. Esto implicó que las taser pasaron a estar reservadas para el Grupo de Operaciones Especiales Federales de la Policía Federal Argentina. Esta medida recibió algunas críticas, tanto por parte de la oposición como desde el mismo oficialismo. Actualmente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra esperando la llegada de 60 pistolas eléctricas que adquirió en 2019, pero cuyo ingreso se encuentra obstaculizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), según declaró el ministro de Seguridad porteño D´Alessandro. A pesar de esto, la Ciudad es la jurisdicción que más avanzada se encuentra en materia de incorporar estas herramientas. Entre los aproximadamente 107 países que las utilizan, encontramos algunos vecinos, como Brasil, Chile y Colombia, cuya experiencia con estos sistemas no letales ha sido tenido en cuenta para realizar la incorporación de estas pistolas en 2019. 1 CENTRO DE INFORMACIÓN JUDICIAL, “Revocan un fallo que había impedido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adquirir armas no letales para la Policía Metropolitana”, 2015.2 COMPR.AR, “ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE INCAPACITACIÓN TEMPORARIA PARA USO POLICIAL”, 2019. Adquisición de pistolas taser Visiones contrapuestas Desde que esta cuestión irrumpió en el debate público, las posiciones se han diferenciado marcadamente. Cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quiso adquirir en 2015 pistolas de electroshock para su policía, el bloque del entonces Frente para la Victoria se opuso, argumentando que eran consideradas armas de tortura por diversos organismos internacionales [3]. Entre ellos, se destaca Amnistía Internacional, quienes enfatizan que son armas que podrían ser utilizadas de manera negligente en situaciones de abuso de autoridad con resultados letales, y abogan por su prohibición. En esta misma línea, tanto la ex ministra de Seguridad Frederic y su sucesor Aníbal Fernández tienen una visión negativa sobre este sistema. La ex ministra basó sus críticas en el caso del ex líder de la banda Tan Biónica “Chano” Moreno Charpentier, el cual será analizado más adelante. Frederic creía en su momento que estas armas son inadecuadas para lidiar con sujetos bajo situaciones de capacidades mentales alteradas. Por otro lado, el actual ministro Fernández va un paso más atrás, al considerar que la Argentina no está preparada para utilizarlas [4]. Modelotaser X26P. Fuente: TASER X26P (axon.com) 3 Télam, “El bloque kirchnerista porteño presentó un proyecto para prohibir uso de las pistolas Taser”, 2015. 2015.4 Infobae, Aníbal Fernández y las pistolas Taser: “Argentina no está preparada para eso, ni de casualidad”, 2021. En contraposición a estas visiones, encontramos al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien, a pesar de formar parte del oficialismo, tiene su propia postura acerca de las tasers. En 2020 sostuvo que “no podemos discutir taser si o no por cuestiones ideológicas”, y que son “un elemento indispensable que asegura la vida del policía y de terceros” [5]. Incluso, solicitó a la entonces Ministra de Seguridad Frederic que les entregase las pistolas eléctricas que fueron adquiridas por el Gobierno Nacional pero no estuviesen en uso. En 2021, otra figura del oficialismo, el entonces precandidato a diputado por el Frente de Todos Leandro Santoro, se mostró a favor de las taser, asegurando que los nuevos modelos no pueden usarse como armas

De Federalismo Educativo se Trata

De Federalismo Educativo se Trata Desde que asumió el 10 de diciembre el gobierno de Javier Milei se caracteriza por poner en agenda asuntos que eran poco discutidos por la sociedad argentina. Su intención reformista,con formas a veces controversiales alcanzó a todas las temáticas, y la educación no fue la excepción. La punta del iceberg puede ser un conflicto salarial con los docentes, algo que es cotidiano en Argentina frente a los bajos sueldos. Sin embargo, la raíz de la discusión se encuentra en el federalismo educativo. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó un paro nacional docente de 24 horas y movilizaciones en todo el país, el lunes 26 de febrero. Ese mismo día deberían comenzar las clases en 8 jurisdicciones (CABA,Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.) Así, peligra el inicio del ciclo lectivo 2024 en un contexto de una crisis educativa aguda. ¿Cuáles son los principales motivos que alega CTERA para realizar el paro? Acusar al gobierno nacional de negar la existencia de la paritaria y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Con respecto al primer motivo, el gobierno convocó para el martes 27 de febrero a ministros de educación y gremios a una reunión para fijar el salario mínimo docente. Sin embargo, antes de la existencia de dicha reunión, el presidente cuestionó la paritaria nacional docente al argumentar que la negociación salarial depende de cada provincia. “Es un problema que tienen que resolver las provincias. ¿Qué tengo que hacer yo como Nación metiéndome? La educación, la seguridad y la salud son responsabilidad de las provincias”, dijo Milei. El cuestionamiento del presidente no es errado, la realidad es que la constitución así lo establece y los docentes efectivamente son empleados provinciales. A su vez, hay distritos que ya tuvieron acuerdos paritarios, como CABA y PBA. En el primero se llegó a un acuerdo, tras ofrecer un 15% adicional al aumento de diciembre de 2023 y un 10% en enero, y una bonificación proporcional a los cargos a pagarse en enero y febrero. Entonces las preguntas que surgen de este conflicto nos llevan a cuestiones claves en torno a la gestión de la educación en la Argentina ¿Hacia dónde tiene que ir dirigido el reclamo por un mejor salario? ¿A las provincias o a la nación? ¿Cuál es el rol del ministerio de educación nacional siendo que la educación es facultad provincial? Las preguntas no cambian cuando vamos al segundo motivo del paro, la eliminación del FONID. Este consiste en una gran cantidad de dinero que la nación transfiere a las provincias para mejorar los salarios de los docentes. Lo cierto es que, técnicamente este fondo no representa hoy una obligación para el gobierno nacional ya que no está establecido en ninguna ley. Este fue creado en 1998 y su vigencia se prorrogó a través de leyes y decretos de necesidad de urgencia. La última vez fue en enero de 2022 con una prórroga de 2 años que caducó en enero de 2024. Además, este fondo muestra problemas de eficiencia ya que fue la segunda partida más importante del Ministerio de Educación de la Nación, con un total de 333 mil millones de pesos.Sin embargo, representó el 1% del gasto de las provincias. De esta manera, es una gran quita de recursos al gobierno nacional que en la práctica no mejora los salarios docentes. Para resolver la problemática y garantizar el inicio de las clases las provincias podrían compensar aquellos recursos que venían de nación con los suyos propios. Así lo hizo por ejemplo el gobierno porteño, que se comprometió a pagar los gastos del FONID que fueron suspendidos por parte de la nación. Es claro que en muchas jurisdicciones los salarios docentes son bajos y no son justos, algo que empeora las condiciones de vida de los docentes y en muchos casos el aprendizaje de los niños al aumentar la dispersión laboral. Por eso, los reclamos deben estar bien dirigidos y los esfuerzos por lograr un mejor salario docente deberían ser por medio de la negociación y con los ministros de educación provinciales como protagonistas. Además, el gobierno de Milei también trae otra discusión primordial para la educación; la declaración de esta como un servicio público esencial. Algo que estaba incluido en uno de los artículos de la ley ómnibus, y que varios miembros del gobierno y Juntos Por el Cambio están comprometidos a conseguir. Esto evitaría los paros de esta índole, ya que para que un servicio sea esencial debe garantizarse una prestación mínima para evitar su interrupción. Concretamente, esta declaración significa que las escuelas estén abiertas todos los días que establece el ciclo lectivo (190 días según lo acordado en el Consejo Federal de Educación) y que los estudiantes no pierdan días de clase por conflictos sindicales. Esta es una medida necesaria ya que solo 5 jurisdicciones planificaron 190 días de clase en las escuelas primarias en 2024: Corrientes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones y Salta, según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación. Aunque, por primera vez, los calendarios de todas las provincias cumplen con el piso de 180 días y se planificaron en promedio 187 días de clase en el país. La educación como servicio esencial es un buen punto de partida para comenzar a mejorar la calidad educativa de Argentina, algo que resulta urgente frente al actual colapso educativo. Si bien por momentos Milei parecería tener formas un poco drásticas de llevar adelante sus reformas, nos da la oportunidad de abrir el diálogo en temas poco tratados en el pasado. Por Juana de Urquizacoordinadora del programa “PoliteZ” Fuentes: ¿Suspenden el inicio de clases? Por paro docente, qué pasará en CABA y provincia de Buenos Aires. (21 de Febrero de 2024). Obtenido de El Cronista: https://www.cronista.com/economia-politica/suspenden-el-inicio-de-clases-por-paro-docente-que-pasara-en-caba-y-provincia-de-buenos-aires/ Corti, D. (22 de Febrero de 2024). Calendario escolar 2024: sólo 5 provincias planificaron 190 días de clase. Obtenido de Chequeado: https://chequeado.com/el-explicador/inicio-de-clases-2024-solo-5-provincias-planificaron-190-dias-de-clase-en-2024/ El Gobierno convocó a ministros de